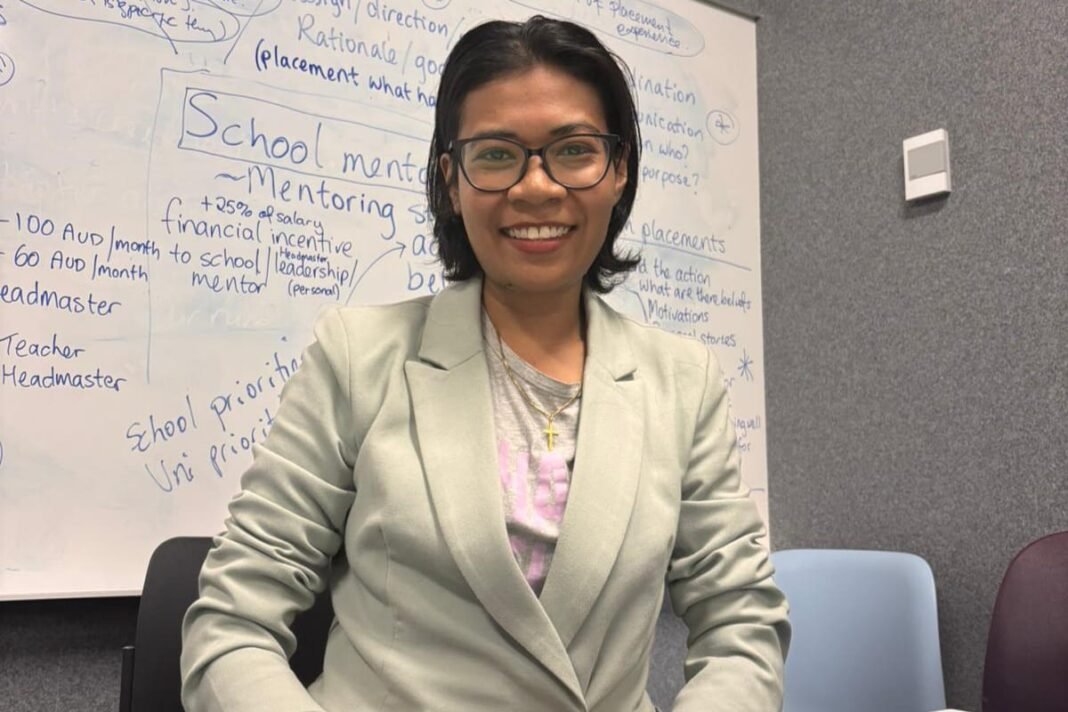

Oleh Erlyn Lasar

Hampir di setiap sesi awal perkuliahan di semester pertama, saya selalu mengingatkan para mahasiswa; yang adalah para calon guru, untuk selalu mempertimbangkan dengan bijak bilamana mereka hendak mengunggah potret diri atau ikut tren joget TikTok di media sosial. Kebiasaan ini bukan tanpa alasan.

Saya tidak sedang mengajak mereka untuk menjadi anti-media sosial ataupun menolak ekspresi diri. Namun, sebagai calon pendidik, mereka perlu menyadari bahwa proses pendidikan di program studi calon guru bukan saja membekali mereka dengan kompetensi profesional semata. Melainkan juga mulai memupuk kepekaan sosial dan melatih etos, integritas dan wibawa mereka sebagai pendidik.

Sebab, hal-hal tersebut, yang adalah juga sebuah keterampilan hidup, tidak berhenti di dalam ruang kelas saja, tetapi dilanjutkan juga dalam ruang digital di mana mereka juga tampil sebagai figur publik.

Zaman memang telah berubah. Dulu, ketika guru-guru kita tidak memiliki akun media sosial, wibawa mereka dibangun dari konsistensi perilaku sehari-hari: cara mereka berpakaian, berbicara, serta berinteraksi dengan siswa dan masyarakat. Kini, media sosial telah hadir dan menjadi ruang representasi baru yang sangat kuat pengaruhnya, bukan hanya bagi publik, tetapi juga bagi identitas diri si pengguna itu sendiri.

Guru tidak lagi hanya dilihat saat mengajar, tetapi juga saat mereka tampil di Instagram story, video TikTok, atau unggahan reels. Dalam konteks ini, wibawa guru bukan sekadar kualitas personal, melainkan juga produk dari citra yang mereka bangun di ruang digital.

Secara teoritis, ini dapat dijelaskan melalui teori social learning (pembelajaran sosial) dari Albert Bandura, terutama konsep modeling atau peniruan perilaku. Menurut Bandura, individu belajar bukan hanya dari pengalaman langsung, tetapi juga dari mengamati perilaku orang lain yang mereka anggap kredibel dan signifikan. Guru, dalam hal ini, adalah figura simbolik—seseorang yang diamati, ditiru, bahkan dikritisi.

Dalam era digital, proses pengamatan ini tidak terbatas di ruang kelas; justru lebih intens terjadi di dunia maya, di mana siswa, orang tua, dan masyarakat luas bisa mengakses kehidupan personal guru dengan sangat mudah. Sehingga ketika seorang guru tampil dengan cara yang inkonsisten dengan nilai-nilai kependidikan, maka fungsi modeling-nya bisa terganggu.

Media sosial pada akhirnya adalah ruang performatif: ruang di mana kita membangun persona, menyampaikan narasi, dan mempertontonkan nilai. Dalam hal ini, calon guru perlu menyadari bahwa mereka bukan hanya tampil untuk bersenang-senang, tetapi juga sedang membentuk narasi tentang identitas mereka sebagai pendidik masa depan. Ini tidak berarti bahwa guru harus selalu serius, tetapi kesadaran akan audience dan konsekuensi sosial dari setiap unggahan menjadi penting. Sebab di situlah letak tanggung jawab profesional seorang guru dimulai, yakni ketika ia mampu mengelola dirinya sebagai subjek yang konsisten di hadapan publik, baik di dunia nyata maupun digital.

Sebagai pendidik di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur; daerah yang kerap kita anggap (dan usahakan) tengah berjuang memperkuat mutu pendidikannya, saya melihat fenomena ini bukan sekadar soal etika digital, tapi juga soal keadilan sosial dalam pendidikan.

Sebagian besar mahasiswa kami berasal dari latar belakang ekonomi dan kultural yang beragam. Banyak dari mereka adalah generasi pertama dalam keluarga yang bisa mengakses pendidikan tinggi. Bagi mereka, media sosial sering kali menjadi ruang untuk menegaskan eksistensi diri, membangun kepercayaan diri, bahkan menunjukkan bahwa mereka “berhasil” menembus batas sosial. Maka memang dalam konteks ini, ekspresi digital mereka tidak bisa langsung dikutuk melainkan perlu dipahami.

Namun, justru karena mereka adalah bagian dari generasi yang tumbuh dalam ekosistem digital yang cair dan serba cepat, mereka juga rentan terhadap logika viralitas yang kadang tidak kritis.

Tren TikTok yang mengutamakan kejenakaan, tantangan-tantangan yang bombastis, atau algoritma yang memberi imbalan pada popularitas instan, kerap kali membuat mereka mengabaikan pertanyaan esensial: “Untuk siapa saya tampil? Dan nilai apa yang saya sampaikan?”

Pertanyaan ini penting ditanamkan sejak dini kepada calon guru, karena mereka tidak sedang membangun personal branding semata, melainkan sedang menanamkan fondasi moral dan kultural untuk menjadi figur yang digugu dan ditiru dalam komunitas mereka.

Saya cukup sering mengatakan kepada mereka, para mahasiswa kami, bahwa menjadi guru di daerah seperti tempat kita bukan sekadar pekerjaan, tapi peran sosial yang sarat makna.

Di banyak desa, guru masih dianggap sebagai teladan utama, bahkan melebihi aparat desa atau tokoh agama. Ketika seorang guru muda memposting konten yang mengandung unsur sensual, konsumtif, atau tanpa refleksi etis, dampaknya bisa jauh lebih luas dari sekadar citra pribadi. Ia bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru secara keseluruhan. Di sinilah tanggung jawab simbolik guru muncul: ia bukan hanya individu yang berpengetahuan, tetapi juga penjaga nilai.

Di tengah arus budaya digital yang bergerak cepat dan dangkal, generasi muda; yang dalam hal ini merupakan calon peserta didik mahasiswa kami setelah mereka jadi guru kelak, sedang mengalami apa yang bisa disebut sebagai krisis keteladanan. Mereka tumbuh dalam masyarakat yang tidak lagi menawarkan figur-figur otoritatif yang kuat, seperti guru, pemuka adat, atau orang tua, melainkan dihujani oleh selebritas instan dan influencer algoritmik.

Ketika ruang sosial kehilangan figur yang menuntun secara etis, generasi ini kehilangan jangkar untuk membentuk identitas dan moralitasnya. Sehingga dalam konteks ini, kehadiran guru seharusnya menjadi source of self—sumber arah, nilai, dan ketenangan dalam membangun siapa mereka ingin menjadi. Tanpa figur-figur seperti itu, proses pencarian diri mereka rentan terombang-ambing dalam kebisingan dan keraguan.

Zygmunt Bauman menyebut kondisi ini sebagai bagian dari liquid modernity, masyarakat cair yang kehilangan struktur, di mana hubungan sosial bersifat cepat, identitas menjadi fleksibel tapi tidak stabil, dan nilai-nilai moral bersifat relatif. Sehingga ketika guru ikut hanyut dalam arus ini dan gagal menampilkan konsistensi nilai, maka semakin pupuslah harapan generasi muda untuk menemukan pegangan.

Mereka tidak hanya kehilangan arah, tetapi juga kehilangan keberanian untuk menetapkan siapa diri mereka. Oleh karena itu, dalam situasi ini guru tidak cukup hanya hadir sebagai pengajar konten, tetapi harus berdiri sebagai penuntun moral dan kultural—baik di ruang kelas maupun di layar ponsel peserta didiknya.

Tentu, sekali lagi, ini tidak berarti bahwa guru harus membungkam seluruh sisi personalnya. Kita semua butuh ruang untuk menjadi diri sendiri. Namun, di zaman ketika batas antara ruang privat dan publik makin kabur, kepekaan terhadap konteks sosial—terutama dalam wilayah-wilayah di mana guru masih menjadi tumpuan harapan kolektif—adalah sesuatu yang perlu dirawat.

Pendidikan calon guru, dengan demikian, tidak cukup hanya mengajarkan kurikulum dan strategi pembelajaran. Ia juga harus membentuk kesadaran etis dan kepekaan digital—karena itulah modal utama untuk membangun wibawa yang tidak rapuh oleh komentar, likes, atau algoritma.

Kita hidup di era ketika citra dan esensi harus berjalan beriringan. Guru masa kini dituntut untuk relevan dengan zaman, tetapi juga berakar pada nilai-nilai yang membentuk kepercayaan publik terhadap profesinya. Media sosial bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan kesadaran akan posisi dan pengaruh sosial yang dimiliki seorang guru.

Maka, ajakan untuk berhati-hati dalam mengekspresikan diri di dunia digital bukanlah bentuk pembatasan, tetapi justru latihan awal menjadi guru yang bijak, yang tak hanya menguasai materi, tetapi juga memahami bagaimana kehadirannya, baik di dunia nyata maupun maya, menjadi sarana pendidikan itu sendiri.

*Erlyn Lasar, Mahasiswa di Melbourne